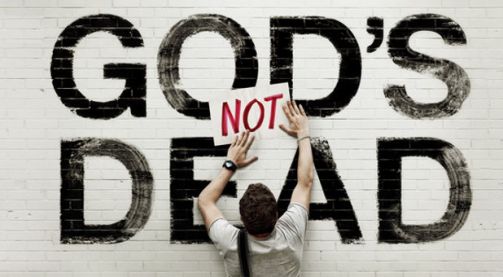

Dia desses, ao pesquisar algumas opções de filmes para assistir na Netflix, visualizei um que, ao ler o título, logo me chamou a atenção: “Deus não está morto”. O título do filme é uma referência óbvia e antagônica à famosa frase provocativa do filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900), que afirmou, na sua mais famosa obra, Assim Falou Zaratustra: “Deus está morto”. Friedrich Nietzsche construiu uma extensa filosofia no decorrer de sua vida, que é constituída, sobretudo, em ferrenhas críticas à moral cristã.

A afirmação de Nietzsche, conforme supracitado, é uma provocação filosófica, pois, por si só, é obviamente improcedente. Afinal, se Deus existe, Ele não morre e, logo, se Ele morreu é porque não era Deus.

O título do filme me pareceu um tanto tendencioso e, apesar de achar que consistia em um apanhado de falácias e estereótipos, parei um segundo para pensar e cheguei à conclusão de que a frase provocativa de Nietzsche, por si só, em um primeiro momento, também é tendenciosa. Ao ler a obra do autor, consegui compreender – ou acredito ter conseguido, ao menos parcialmente – o que ele quis dizer. Sendo assim, se dei uma chance para a filosofia do autor, por que não daria para o filme?

Apertei o botão para dar início à reprodução do filme pensando: tentarei ser o mais imparcial possível – apesar de achar que a imparcialidade é uma utopia e, boa parte das vezes, uma grande hipocrisia –, no intuito de não deixar meus pré-conceitos falarem mais alto e não me deixarem pensar de forma lúcida e coerente. Não sei se obtive êxito, mas… Logo constatei que minha primeira impressão estava correta. De fato, o filme é uma obra tendenciosa, unilateral e recheada de estereótipos.

No núcleo do filme estão dois personagens: um professor universitário de filosofia – representando o ateísmo – e um jovem que acaba de ingressar na universidade – representando o cristianismo.

O professor – intolerante e despótico, que ao perder sua mãe na infância se revoltou contra Deus –, logo no primeiro dia de aula deixa claro que na matéria dele só é aprovado quem reconhece a inexistência de Deus. Caso contrário, ao apresentar seus argumentos, o aluno será exposto ao ridículo – pois seus argumentos certamente serão rechaçados pelo eloquente professor – e, consequentemente, reprovado.

O aluno – de formação cristã –, por achar errada a atitude do professor e não conseguir abnegar da própria fé e tampouco querer desistir do curso, decide confrontá-lo. Algo perfeitamente compreensível e aceitável.

O cristianismo é o réu. O aluno – humilde, jovem, calouro e oprimido pela intolerância – de um lado, é o defensor e; do outro, o professor universitário – com uma vasta carreira acadêmica, do alto de seu pedestal – é o acusador; o restante dos alunos, receosos com a possibilidade de serem reprovados por discordarem do acusador, formam o júri.

Não quero ficar me prolongando nas argumentações apresentadas pelas partes, por achar que, no final das contas, a maioria delas sempre acabam não dando em lugar algum. Entretanto, quero fazer apenas um adendo a uma argumentação utilizada pelo aluno que, por sua vez, consiste na recorrência da grande questão da obra “Os irmãos Karamazov”, de Dostoievski: “Se Deus não existe, tudo é permitido?”.

Sob meu prisma, atrelar a validade de preceitos morais à existência de Deus é uma fraqueza moral, uma vez que a existência ou a inexistência de Deus é algo que não pode – e provavelmente nunca poderá, devido às nossas limitações cognitivas – ser comprovada. O filósofo Immanuel Kant (1724-1804), apesar de cristão, reconheceu que a moral não pode ter sua validade atrelada à existência de Deus, pois isso a tornaria frívola, uma vez que a existência – ou inexistência – de Deus não pode ser comprovada. Logo, não valeria por si mesma. A inquietação de Kant foi tamanha que ele construiu um hermético edifício da filosofia moral que, apesar de bastante baseada no cristianismo, não recorre à existência de Deus.

Outro motivo pelo qual não quero ficar abordando as argumentações é o seguinte: o fato de que não importa quem vença o debate. Isso não prova nada. No máximo, prova que um dos interlocutores domina mais do que o outro aquilo que se propôs a defender. Mas, não a veracidade daquilo que defende.

Por exemplo, o professor em um determinado ponto utiliza uma obra do físico teórico e cosmólogo Stephen Hawking (1942) para argumentar que o Universo não precisaria de um criador para dar início a tudo o que conhecemos, e o aluno contra-argumenta dizendo que o mesmo autor dessa afirmação disse: “a filosofia está morta”. O professor se deixou vencer por um contra-argumento falho, pois a obra na qual Stephen Hawking diz isso, The Grand Design, é, essencialmente, repleta de questões filosóficas.

O Universo foi moldado por um criador? Não foi? Ele pode ter se criado do nada? Isso prova a inexistência de um criador? O Universo não pode ser o próprio criador? A ideia de Spinoza (1632-1677) de que Deus é o Universo, isto é, a natureza, pode ser comprovada que está errada?

A filosofia está em tudo, o tempo todo. Sempre estará enquanto houver algo a ser pensado, a ser perguntado. A filosofia nos traz à mente um número muito superior de perguntas do que de respostas. A filosofia é muito mais uma agente do caos do que da ordem. Ela não oferece nada realmente certo ou imutável. Ela nos mostra vários significados para uma só e mesma coisa. O singular vira plural. A circunspeção que ela proporciona nos leva a questionar até as coisas mais óbvias. O que é a verdade? O que é o bem? O que é o amor? É impossível não se maravilhar com a complexidade e a pluralidade de tudo ao nosso redor. E, sobretudo, é impossível não encher o coração de humildade e vontade de buscar, ao menos um pouquinho, ainda que de forma torta, aquilo que podemos aprender.

Depois dessa minha digressão para manifestar um pouco da minha visão apaixonada a respeito da filosofia, julgo ser pertinente voltar ao filme. Não vou ficar me delongando, vou direto ao ponto que me interessa, que não é propriamente contar o que acontece passo a passo, mas somente as partes que julgo pertinentes – que, por sua vez, são bem poucas.

Perto do final do filme, eu estava bastante decepcionado com toda aquela visão estereotipada, preconceituosa e intolerante. Não que não existam pessoas como aquele professor, que são intolerantes e que, no final das contas, não são realmente ateus, e sim apenas revoltados com alguma coisa que os tenha acontecido no decorrer da vida. Não corroboro o ponto de vista de que o ateísmo é uma visão mais realista ou inteligente do mundo, pois, qualquer um pode ser ateu. Parafraseando o filósofo pernambucano Luiz Felipe Pondé (1959): o ateísmo é a visão mais fácil de se obter. Todavia, há muitas pessoas que chegaram a essa conclusão após muitos estudos e experiências e são pessoas de grande integridade moral.

Mas… Ainda faltava o tiro de misericórdia. E ele veio.

No final, quando o professor foi atropelado e agonizou até a morte – claro, não sem antes pedir perdão e aceitar a Deus –, ali, naquele momento, a filosofia de Nietzsche se confirmou mais uma vez e aquela frase – “Nietzsche matou Deus.” (Nietzsche) – pichada em um muro foi novamente completada: “Deus matou Nietzsche.” (Deus). No entanto, no lugar de Nietzsche, estava o professor arrogante.

Sem se dar conta, mais uma vez, visando provocar e contradizer a filosofia de Nietzsche, acabaram confirmando, rigorosamente, o que ela diz: o Deus cristão é cheio de ódio, vingativo, castigador, narcisista e egocêntrico.